2019年,护理专业立项首批国家级职业教育教师教学创新团队。今年,经市级、教育部专家入校验收,获评“优秀”等级,正式获评首批国家级职业教育教师教学创新团队。

经过三年建设,团队在师资队伍建设机制、结构化课程体系、模块化教学模式改革、共同体建设等方面形成了典型经验做法。

形成“协同培养,共管共用”的师资队伍建设机制。团队与泰达医院、胸科医院、第四中心医院等建立“院中校”,与鹤童养老集团等行业领军企业共建混合所有制二级学院,共建护理专业教研室,共同组建专业教学团队,实施“专业双带头人”。制定教学能力标准和培训标准,建成课程建设、教学教法改革、教材建设等系列培训模块,实施教师说课、教育见习、医院实践等系列培养举措,形成从新入职教师到骨干教师、到课程和专业负责人的分层分类培养模式,实现教师和护士“双岗”共育、教学能力和实践能力“双能”提升。

创新“标准引领,两共三融”的课程建设机制。依托全国护理专业教学资源库共建共享联盟,校院共同制定卫生职业教育专业核心课、在线精品课、课程思政示范课、新形态教材等系列建设标准。创建校院企“共建共享”课程有效机制,建立“三融”的教学内容纳新机制,融入护理及健康服务行业发展新要求,融入卫生健康岗位新技术新规范,融入医疗卫生职业精神。

重构“双全、双能,四层三级微模块”课程体系。依据专业标准和职业技能标准进行课程体系重构,将健康照护师等新职业内容、养老护理行业新技术、新规范融入课程内容,构建了“双全、双能,四层三级微模块”结构化课程体系,形成了医护康养领域有机整合的课程体系架构。按照卫生健康职业能力结构,构建了“四层主模块”,即基础共享模块、专业固本模块、拓展赋能模块与跨界融合模块;嵌入式构建了“初-中-高”三级能力要素“微模块”,补充完善主模块,突显“新、活、精”特点,与主模块相辅相成,横向互补,纵向提升,满足生命全周期、“医护康养”全过程技术岗位要求。

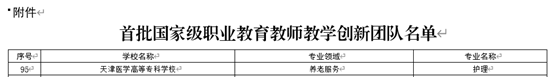

创建“行动导向,虚实结合,课岗互动”的教学模式。通过“院中校”“企中校”建设,实现“教室进医院、课堂进病房”,学生一年半在医院学习,理论讲授和岗位实践交替进行,每周安排3天理论学习,开展案例式、项目式教学,2天在岗位实践,通过教学见习、临床小讲课、床旁教学、教学查房等,实现在真实岗位上教,在真实岗位上学。

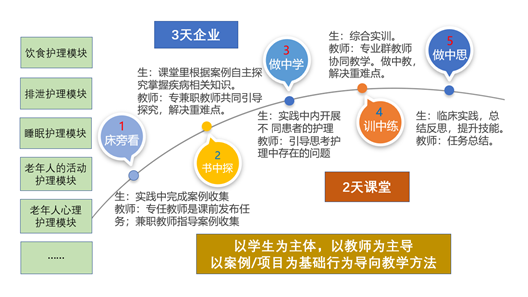

形成校院、校际间“共建共享、协同发展”机制。作为“养老·家政”专业领域协作共同体副理事长单位,积极参与共同体活动的组织、章程的研讨开发、年度工作计划和建设方案。加强与共同体单位之间协同创新。组建联盟和护理专业产教合作共同体,建立共同体章程、年度工作计划和相关制度,形成“整合资源、共建共享、发挥优势、 互补互促、分片带动、整体推进”的协作机制。

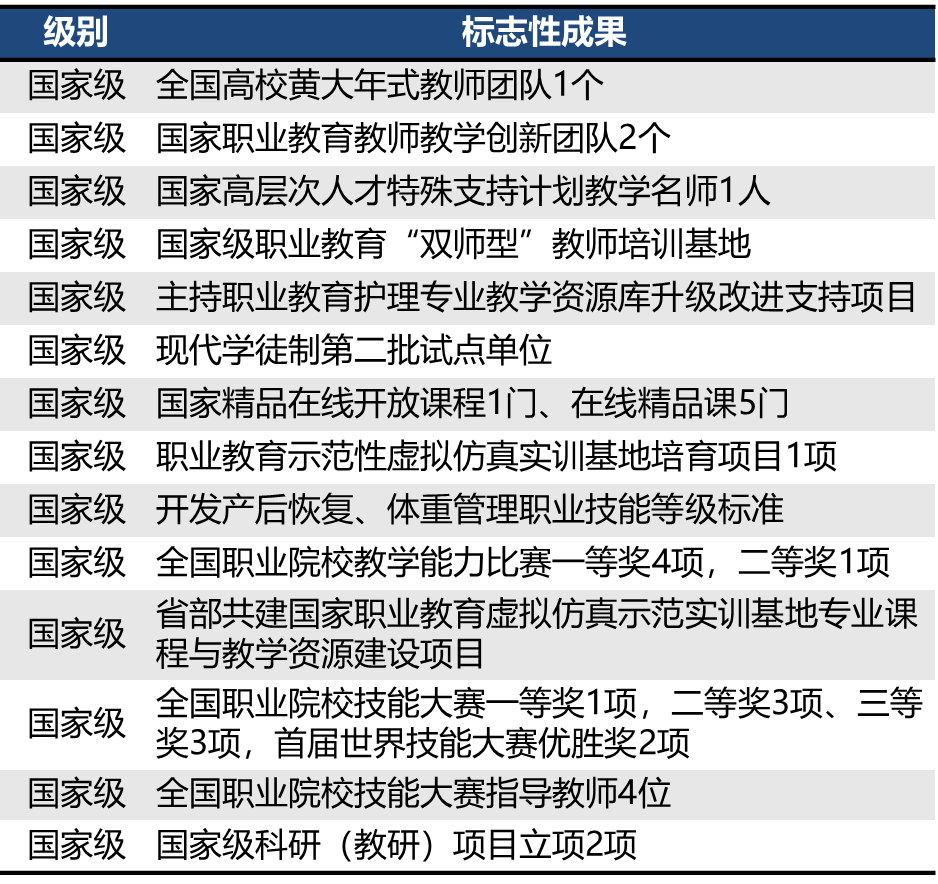

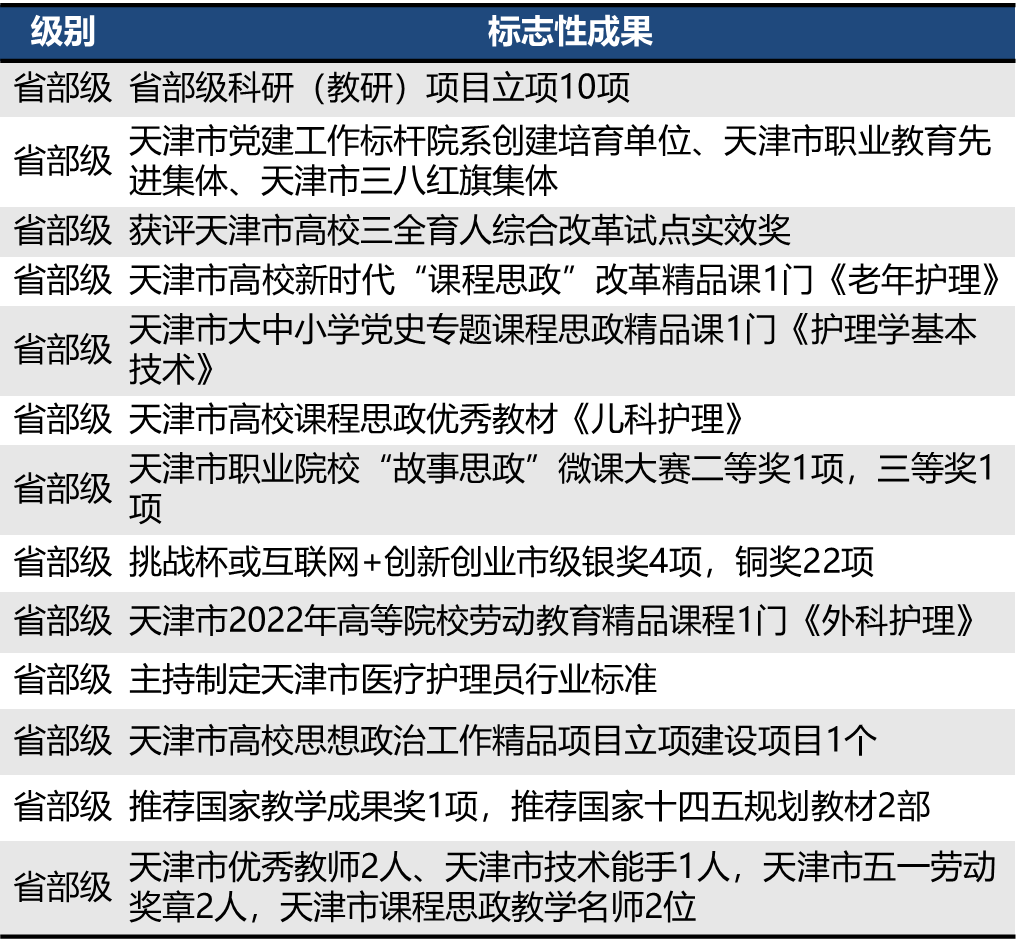

建设期内,护理专业团队在技能比赛、教学团队、课程建设、实训基地建设、项目建设等方面取得标志性成果51类141项,其中,国家级(全国性)19类、39项,省市级30类、102项。

建设成果凝聚了团队成员的专业、专注、热爱,凝聚了学校对教学团队建设的重视、支持、保障。学校将持续将“双师型”师资队伍建设作为学校可持续发展的基础工作、首要任务,发挥各级各类教学团队、基层教学组织作用,引导广大教师落实立德树人,潜心教书育人。